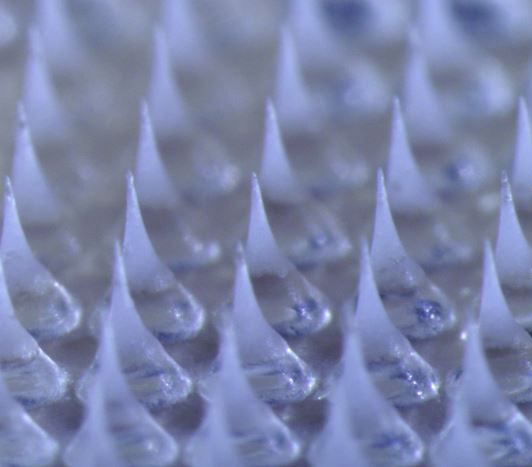

ヒョウ柄の巨大ナメクジが日本に上陸!食害をまき散らし急速に生息域拡大中

体長が最大15センチにも達する巨大な外来ナメクジが、北海道で猛烈な勢いで生息域を拡大していることが、北海道大などの調査で分かった。

鮮やかなヒョウ柄の模様が特徴の「マダラコウラナメクジ」で、このまま繁殖が続けば農作物への食害が懸念される。

■2006年に国内侵入

マダラコウラナメクジは体長10~15センチの巨大ナメクジ。北欧が原産で北米、南米、豪州、南アフリカなど世界中に分布を拡大中だ。

日本では2006年に茨城県土浦市で初めて発見された。輸入された観葉植物の鉢などに付着していたのではないかとみられている。

生息域は長野県や福島県にも拡大。北海道では札幌市中央区の円山公園で12年に初めて発見された。その後も札幌市周辺で目撃が相次いだため、研究チームは16年、道内の分布状況調査に乗り出した。

研究チームは地元の新聞やテレビなどを通じて、一般市民に目撃情報の提供を呼びかけたところ、発見から5年間で生息域が急速に拡大していることが判明した。

■驚異的なスピードで生息域拡大

生息情報の多くは札幌市に近い江別市、岩見沢市などに集中していた。だが札幌市の南西130キロの八雲町、同90キロの室蘭市など、遠く離れた地域でも生息が確認された。

マダラコウラナメクジの生息域拡大のスピードは驚異的過ぎるように見える。

研究チームの森井悠太・北海道大研究員は「遠方への拡大が早いことには驚いた。自力で到達できる距離ではないので、園芸植物や工事用土木資材などに付着して輸送されたのだろう」と推測している。

■寄生虫媒介の可能性も

海外では、マダラコウラナメクジによる農作物への食害が問題になっており、最初に発見された茨城県内でもヒラタケや観葉植物への食害が報告されている。

このため北海道でも農作物被害が懸念される。北欧原産だけに寒さに強いことから、繁殖しやすい環境かもしれないためだ。

実際、森井さんがマダラコウラナメクジ2匹を解剖したところ、「生殖器官が発達し繁殖できる状態だった」。繁殖力は強く、環境さえ整えば1年に何度でも産卵するそうだ。

繁殖した場合、懸念されるのは食害だけではない。ナメクジは細菌や寄生虫を媒介する。人の脳や脊髄の血管、髄液の中に寄生し、重篤化すると死に至る髄膜脳炎を起こさせる寄生虫「広東住血線虫」を媒介することもあると知られている。

マダラコウラナメクジ自体は無毒だが、もし触ってしまったら念のため、手をよく洗うことが必要だ。

■在来大型ヒルが天敵

今回の調査では、マダラコウラナメクジにも天敵が存在することも判明した。在来の大型ヒル「カワカツクガビル」だ。

研究チームの中野隆文・日本学術振興会特別研究員は「主食のミミズは豊富なのに、なぜ外来ナメクジを食べたのか。進化生物学的な観点からも非常に興味深い」と話す。

もしマダラコウラナメクジを見つけたらどうすればいいのか。何か気をつけることはあるのだろうか。中野さんは「むやみに触らない方がいいが、攻撃性もなく恐れる必要はない。通常のナメクジと同様に駆除してかまわない」と話す。

駆除の具体的方法は、大量に塩をかけて退治することもできるが、土壌の悪化で環境に影響を及ぼす可能性があるため、「踏みつぶしたり切断したりする方が良い」という。(科学部 伊藤壽一郎)

参照元:ヤフーニュース

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170909-00000511-san-sctch

こんなでかいナメクジにやるのは勇気がいるな。

私は絶対嫌ですけど、皆様で召し上がって下さいね。

こんなナメクジには出会いたくない!

天敵が日本種のヒルというので、「頼りになるなぁ~」って画像検索して……

うわぁ~、うわぁ~(泣)

私の知らない世界で、善きに計らえ~!!

ペーパータオルと消毒用アルコールで拭い取ったが、ゲンナリ。

無理です。

かもしれない…

大量にかければ逃げられへんかもだけど。

いずれ、このナメクジも日本全域に広まるな。

鹿児島のナメクジは飛びかかってきたりするのか?w

ネズミに寄生してる広東住血線虫が、マイマイを経て人間にたどり着くと髄膜脳炎を起こし最悪死に至るらしいけど、這った粘液に寄生虫がいる事もあるらしいね。

この寄生虫は100°で3分以上の加熱で死滅するらしいけど、生野菜とかスムージーは加熱しないからちょっと心配だ。

野菜はしっかり洗わないと、洗いすぎると栄養が水に流れるとか言ってる場合じゃないかもね。(※その巨大ナメクジが寄生されるかどうかはまだわかりませんよ)

何を今更。全国にどんだけ外国人労働者いると思ってるの??????

農薬売って たらふく儲ける。

そんなウハウハな会社に勤めたい。

人間ってそんなもんです。

こちらの記事も読まれています

「科学」カテゴリーの関連記事